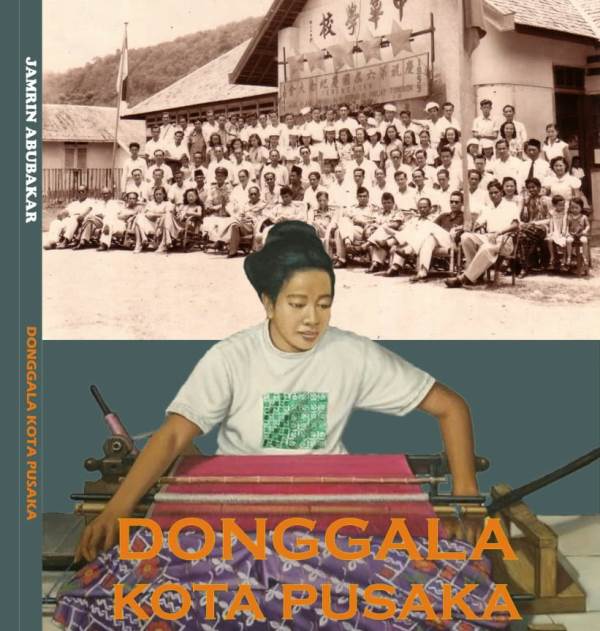

Review Buku Donggala Kota Pusaka karya Jamrin Abubakar

OLEH: Zulkifly Pagessa (Direktur Donggala Heritage)

Membaca sejarah Kota Tua Donggala, seakan memandang keris dan pamor-nya dengan segala kesaktian yang dimilikinya. Seperti halnya keris sakti milik Pangeran Diponegoro yang bernama Kyai Nogo Siluman, yang konon memiliki pamor dari bahan meteorit.

Maestro seni lukis Indonesia, Raden Saleh ketika berada di negeri Kincir Angin pernah menyentuh keris Kyai Nogo Siluman ini dan merasakan aura kesaktian keris milik Pangeran Diponegoro tersebut. Keris Kyai Nogo Siluman ini telah resmi dikembalikan ke Indonesia oleh Kerajaan Belanda dan diserahkan langsung oleh Raja Willem Alexander kepada Presiden Jokowi setelah lama tersimpan di Museum Volkenkunde di Leiden Belanda.

– – – – – – – – – –

Saya tidak sedang membicarakan tentang keris, namun saya sedang membuat perumpamaan tentang keris tersebut dengan Kota Tua Donggala seperti yang dituliskan Jamrin Abubakar dalam buku setebal 223 halaman yang berjudul Donggala Kota Pusaka. Buku yang terbagi dalam lima bagian ini seakan merunut kurva sejarah Kota Tua Donggala yang pernah mencapai titik kulminasi tertinggi sejarahnya. Namun sayang pada bagian akhir kurva sejarah itu harus melandai untuk kemudian bergerak datar dalam keterpurukannya.

Narasi tentang kota tua di ujung barat Teluk Palu ini dituliskan kembali oleh Jamrin Abubakar dengan sangat baik, walau tidak linear dan runtut seperti kebanyakan literasi dan artikel sejarah yang ditulis oleh para akademisi di Sulawesi Tengah. Namun, yang membedakannya adalah buku ini sarat akan data-data sejarah yang dengan sabar dan teliti dikumpulkan oleh Jamrin, baik dari artikel sejarah maupun hasil wawancara dengan narasumber yang juga adalah pelaku sejarah itu sendiri.

Dalam tulisan sederhana ini saya akan mengulas beberapa catatan penting dalam buku Donggala Kota Pusaka ini sebagai pengantar untuk membaca lebih jauh buku ini. Saya tidak akan mengulas atau membuat resensi buku ini, untuk menghindarinya menjadi spoiler atau membeberkan isi buku yang kemudian akan menghalangi siapapun untuk membaca buku ini. Saya hanya akan membuat beberapa catatan penting dalam buku ini yang “kemungkinan“ belum ada dalam literasi lainnya sepanjang referensi pembacaan saya pribadi.

BAGIAN PERTAMA: PELAYARAN DAN PERDAGANGAN

Pada bagian ini, dibuka dengan terminologi dari Paddonggalae‘ dan Maddonggala. Terminologi atau pengistilahan yang digunakan dalam sistem perdagangan dimasa lampau yang menjadikan Pelabuhan Donggala salah satu hub penting dalam pelayaran dan perdagangan antar pulau di Nusantara dan mancanegara.

Istilah Paddonggalae’ pada dasarnya adalah istilah yang mengunakan bahasa Bugis, bahasa pergaulan yang dominan digunakan oleh masyakat di Kota Donggala, sehingga muncul istilah Bugis Donggala untuk etnis Bugis-Makassar yang bermukim di kota pelabuhan ini.

Jamrin secara harfiah menerjemahkan kata Paddonggalae’ ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang komuter di Kota Donggala menggunakan perahu layar atau kapal motor. Sedangkan kata Maddonggala adalah istilah yang diperuntukkan untuk semua aktifitas perniagaan maritim yang menjadikan Kota Donggala sebagai tujuannya. Singkatnya, semua aktifitas perdagangan dan jual beli yang dilakukan oleh Paddonggalae’ disebut dan diistilahkan dengan kata Maddonggalae.

Pada bagian pertama ini juga Jamrin menuliskan kembali beberapa catatan penting tentang posisi penting Kota Donggala dalam jaringan pelayaran dan perniagaan laut internasional, salah satu diantaranya adalah Peta Navigasi Cina yang bertarikh 1430. Dalam catatan navigasi Cina yang diangkat kembali oleh riset J.V. Mills pada Jurnal Archipel volume 18 yang diterbitkan tahun 1979, yang menyebut Donggala dengan nama Tung Chia La.

Hal menarik lainnya pada bagian pertama dari buku ini adalah “Berangkat Haji Melalui Pelabuhan Donggala”. Jamrin dengan lugas menarasikan proses panjang masyarakat di Kota Donggala kala itu untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu melakukan perjalanan ibadah haji.

Perjalanan ibadah haji menggunakan kapal laut menuju Kota Mekkah memakan waktu lebih dari tiga bulan lamanya. Bagi generasi saat ini, akan sulit membayangkan betapa susahnya perjalanan berhaji dimasa itu. Jamrin juga melampirkan sebuah foto tua koleksi Tropenmuseum Belanda dua orang dari Donggala yang berhaji sekitar tahun 1887 yang dipotret oleh Snouck Hugronje.

BAGIAN KEDUA: SOSIAL POLITIK DALAM PEMERINTAHAN

Hal menarik yang diangkat Jamrin Abubakar pada bagian kedua buku ini adalah “Donggala : Ibukota Afdeling Midden Celebes”. Di bagian ini, Jamrin menulis tentang pembentukan Afdeling Midden Celebes, pada tahun 1904 yang beribukota di Donggala. Afdeling yang setingkat Kabupaten di jaman Kolonial Hindia Belanda tersebut dipimpin oleh A.J.N. Engelenberg selaku Asisten Residen pertama di Donggala pada tahun 1905 – 1908. Secara rinci Jamrin juga memberikan data para Asisten Residen berikutnya yang memimpin Afdeling Midden Celebes tersebut. Memasuki jaman pendudukan Jepang Asisten Residen ini lalu berganti dengan sebutan menjadi Ken Kanriken yang kala itu di jabat oleh Yoshida.

Pada bagian kedua ini, hal yang juga sangat menarik diangkat oleh Jamrin adalah sub-bagian “Ketika Kaum Buruh Membangun Donggala”

Di semua kota-kota pelabuhan Nusantara, kaum buruh memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh pelayan dan perniagaan laut, demikian pula halnya dengan Kota Donggala. Dalah satu tokoh penting pergerakan organisasi kaum buruh yang juga aktif dalam dunia politik di Kota Donggala yang diangkat oleh Jamrin adalah Sjukrie Ma’ien.

Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan tahun 1923 ini adalah aktor sandiwara yang datang ke Donggala sekira tahun 1940-an. Sjukrie Ma’ien yang merupakan pemain Kelompok Sandiwara Nusantara tersebut kemudian bertemu dan menikah dengan Sofiah yang juga aktor sandiwara asal Yogyakarta dan menetap di Donggala hingga akhir hayatnya. Sebagai tokoh politik dari kaum buruh, Sjukrie Ma’ien pernah menghadiri pertemuan ILO (International Labour Organization) di Turin-Italia, Geneva-Swiss, Berlin dan Frankfurt- Jerman di era 1960-an.

Pada bagian ini juga Jamrin menuliskan beberapa catatan penting tentang keberadaan dan gerakan Partai Komunis Indonesia di Donggala dengan para tokohnya seperti Abd. Rahman Maselo, Chairil Ruswanto, Sunaryo dan Zamrud yang kemudian di eksekusi di Donggala pada Mei 1967, pasca tragedi G30S-PKI 1965.

BAGIAN KETIGA: HERITAGE DAN JEJAK KOLONIAL

Pada bagian ketiga ini Jamrin menuliskan tentang serakan yang tersisa dari sejarah kolonial di Kota Tua Donggala. Dibagian ini Jamrin menyajikan fakta-fakta miris tentang bangunan-bangunan dari era kolonial yang kondisinya dalam keadaan sangat mengenaskan. Beberapa diantaranya kini tinggal reruntuhan dan puing karena lapuk oleh usia dan diperparah oleh kejadian gempa bumi, tsunami dan likuifaksi pada tanggal 28 September 2018. Pada bagian ini dengan detil Jamrin menuliskan fakta sejarah dan kondisi bangunan-bangunan heritage tersebut.

Hal yang juga sangat menarik diulas Jamrin pada bagian ini adalah kisah tentang Kapten Kapal Willem van den Berg (1887-1930) nakhoda kapal S.S. Swartenhondt yang wafat dan dikuburkan di Kota Donggala. Willem van den Berg adalah salah satu kapten dari armada kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) yang melayari Jalur 14 KPM di Selat Makassar. Ia wafat di atas kapal S.S. Swartenhondt setelah menderita demam tinggi sesaat sebelum kapal tersebut berlabuh di Pelabuhan Donggala.

Apa yang Jamrin sajikan dalam tulisan pada bagian ini sangat menarik karena ia kemudian berusaha untuk berkomunikasi dengan keluarga Kapten Kapal Willem van den Berg yang kini berdomisili di Utrech, Belanda. Upaya Jamrin untuk mendapatkan data-data tentang Kapten Willem van den Berg mempertemukannya dengan cucu dari sang kapten yang ternyata diberikan nama yang sama dengan untuk mengenang Kakeknya yang wafat dan dikuburkan di Kota Donggala.

Kisah tentang Kapten Willem van den Berg nakhoda kapal S.S. Swartenhondt ini juga menggambarkan dengan baik posisi strategis dan penting dari Pelabuhan Donggala dalam peta perniagaan dunia di masa lampau. Pelabuhan dengan sejarah yang panjang dan jejaring yang telah mengglobal tersebut harus menerima kenyataan pahit karena dihancurkan justru oleh kebijakan politik bangsanya sendiri.

BAGIAN KEEMPAT: JEJAK TOKOH DALAM SEJARAH

Pada bagian keempat ini saya tertarik dengan tulisan Jamrin mengenai dua sosok yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan kultur urban di Kota Tua Donggala di masa lampau, yaitu Tuan Tjoa dan para Mandor Pelabuhan. Bukan berarti tokoh-tokoh dari Kerajaan Banawa, H.O.S. Tjokroaminoto dan Sarekat Islam yang dibangunnya di Kota Donggala sejak tahun 2017 dan kedatangan Buya Hamka yang menginisiasi berdirinya Muhammadiyah tidak penting, namun dalam beberapa diskusi lainnya hal ini juga sudah membahasnya.

Tidak banyak informasi yang diketahui oleh publik tentang sosok Tuan Tjoa keturunan etnis Tiong Hoa namun berkewarganegaraan Belanda namun tinggal menetap di Kota Tua Donggala hingga akhirnya wafat dan dikebumikan di Surabaya pada tahun 1958.

Tuan Tjoa yang bernama asli Tjoa Lean Boen lahir di Maros Sulawesi Selatan 1904 adalah pemimpin Borsumij (Borneo Sumatra Maatchappij) sebuah perusahanan perdagangan Hindia Belanda, yang kemudian di nasionalisasi setelah kemerdekaan Indonesia dan berganti nama menjadi PN. Budi Bhakti. Posisi strategis dan penting dari Borsumij, menjadikan Tuan Tjoa menjadi bagian dari elit kekuasaan di Kota Donggala kala itu, bersama Pejabat Pemerintahan Belanda dan Raja Banawa serta saudagar kaya keturunan Arab, Husen Badjamal.

Dalam buku ini, walau singkat namun padat dan detil, Jamrin mengangkat biografi Tuan Tjoa dengan baik.

Masih pada bagian keempat dari buku ini, Jamrin juga mengangkat kisah tentang “Mandor Pelabuhan : Elite yang hilang di Donggala“. Para Mandor Pelabuhan tidak bisa dipisahkan dari masa kejayaan Pelabuhan Donggala di masa lampau. Mereka yang menyandang predikat Mandor adalah orang-orang pilihan melalui proses panjang dan tempaan pengalaman yang bekerja dari bawah hingga mampu memahami mekanisme kerja kepelabuhanan, memiliki kharisma, kemampuan memimpin dan manajerial serta mendapatkan kepercayaan dari para pengusaha dan buruh yang dipimpinnya.

Para Mandor secara langsung memberikan kontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, politik, pendidikan dan sosial kultural di Kota Donggala. Masa-masa keemasan para Mandor kemudian ikut meredup seiring dengan dipindahkannya Pelabuhan Donggala di tahun 1978 ke Pantoloan yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan RI, Rusmin Nuryadin.

BAGIAN KELIMA: PENDIDIKAN DAN BUDAYA

Catatan tertua tentang Tenun Donggala dapat ditemukan dalam buku The Narrative of Captain David Woodard yang ditulis oleh William Vaughan terbit di London tahun 1804. Dalam buku itu dituliskan kisah David Woodard, seorang Kapten Kapal Amerika Enterprise yang mengalami penyanderaan antara tahun 1793 – 1795 di Donggala.

Pada salah satu bagian buku tersebut, David Woodard mengisahkan tentang Orang-Orang Melayu di Travalla ( tanpa menyebut etnis) yang membuat sendiri kain yang mereka kenakan dengan cara di tenun. Woodard juga mengisahkan bahwa pembuatan kain tenun tersebut dari bahan kapas yang berkualitas dan melimpah. Lokasi yang bernama Travalla itu kini dikenal dengan nama Tovale, salah satu desa di wilayah Kecamatan Banawa Tengah di Kabupaten Donggala. Nama Donggala itu sendiri oleh Woodard disebut dengan Dunggaly.

Masih pada bagian kelima dari buku ini, Jamrin juga membuat catatan penting tentang bioskop. Sejak film pertama berdurasi 46 detik yang dibuat oleh dua bersaudara asal Perancis, Louise dan Auguste Lumiere yang juga mengembangkan kamera sekaligus proyektor pada 1890-an, filem dan bioskop tumbuh subur diseluruh belahan dunia. Walaupun dalam catatan Guiness Book Of Records, film pertama di dunia adalah karya Louis Le Prince tersebut berjudul Roundhay Garden Scene, berdurasi 2 detik yang menampilkan adegan di taman.

Memasuki awal abad ke 20, film dan bioskop juga tumbuh dan berkembang di Nusantara. Bioskop-bioskop tersebut awalnya tumbuh di kota-kota pelabuhan, termasuk di Kota Donggala, yang kemudian membentuk kultur urban ditengah masyarakatnya. Pada sub-bagian yang diberi tajuk “Apollo Theater hingga Muara – Bioskop Pertama dan Terakhir”.

Jamrin menulis tentang pasang surut bioskop di Kota Tua Donggala di masa lampau, hingga kemudian tak ada lagi bioskop yang beroperasi. Mengutip beberapa catatan sejarah tentang bioskop dari berbagai sumber, bioskop pertama yang berdiri di Kota Donggala adalah Apollo Theater yang telah beroperasi pada tahun 1936.

Di kurun waktu yang sama, Kota Donggala juga telah bertandang kelompok tonil (sandiwara) Dardanella dengan bintangnya Devi Dja yang sangat terkenal pada masa itu. Data-data sejarah yang dikumpulkan Jamrin tersebut telah menunjukkan bahwa Kota Donggala sejak awal abad ke-20 telah menjadi jejaring seni pertunjukan modern di Nusantara.

Di bagian akhir dari buku ini, Jamrin mengulas sebuah event budaya yang bertajuk “To Donggalae” di mana saya bersama Almarhum Tanwir Pettalolo, Jamrin Abubakar dan Johar Effendi Hi. Malik bekerjasama dengan Egbert Wits (Belanda-Yayasan Kelola), Dr. Sadiah Nynke Boonstra (Belanda-Historian dan Kurator Museum), Gea Smidt (Belanda-PeerGroup Localitettheatre Noord Nederland) dan Ibed Surgana Yuga (Bali-Yogyakarta-Sutradara Teater Komunitas Seni Teku) bersama masyarakat Kota Donggala.

Event budaya To Donggalae yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut digagas untuk membangkitkan kembali spirit kultural di Kota Tua Donggala sekaligus menjadikan kota ini sebagai destinasi budaya dengan mengangkat potensi city heritage yang milikinya. Namun sayang event yang diharapkan menjadi perhelatan budaya dua tahunan ini harus terhenti ketika bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi terjadi di tahun 2018 yang lalu.

– – – – – – – – – –

Seperti keris dan pamornya, Kota Tua Donggala adalah salah satu pusaka penting yang harus dijaga dan dirawat. Namun, keris yang pamornya dikenal hingga ke belahan lain dunia ini harus kehilangan kesaktiannya. Kesaktian pada dasarnya memang tidak terletak pada keris dan pamornya itu sendiri, namun berada pada siapa pemilik keris tersebut. Demikian pula dengan Kota Tua Donggala, pamor kota ini masih tetap dikenal hingga ke mancanegara, namun sangat disayangkan pemiliknya kini tidak lagi punya “kesaktian” seperti para pendahulunya.

Kota ini seperti keris pusaka dengan pamor yang kuat tetapi berada ditangan generasi yang tidak memiliki kesaktian lagi. Tulisan Jamrin ini menyentak kita untuk bercermin dan melihat betapa warisan pusaka yang kita miliki hari ini telah kita telantarkan begitu saja, berdebu dan mulai lapuk disudut ruangan tanpa tahu kegunaannya. Warisan pusaka yang secara diam-diam telah kita gadaikan.

Buku ini seakan menjadi warangka atau sarung keris pusaka, yang menceritakan bagaimana pamor dari keris itu sendiri. Buku karya Jamrin Abubakar ini menjadi mengajak kita untuk sekali lagi menghunus keris pusaka bernama Donggala untuk membiarkan pamor kejayaannya kembali memberi inspirasi bagi generasi muda saat ini dan masa akan datang yang akan mewarisi keris pusaka bernama Donggala ini.

Semoga semua usaha dan kerja keras tanpa pamrih Jamrin Abubakar yang berwujud sebuah buku ini memberi inspirasi dan dan berguna bagi kembalinya kejayaan Donggala Kota Pusaka. ***